15 novembre 2025

Visitiamo la Rupe di Maiolo (detta anche di Maioletto). L’abbiamo raggiunta partendo da sud, da Poggio (Comune di Maiolo in provincia di Rimini), un gruppetto di case, per la maggior parte in abbandono, a breve distanza dalla chiesa di S. Apollinare. La prima parte del percorso si svolge in piano. Appena lasciato il piccolo borgo appare la rupe.

Seguiamo la stradina che si snoda lungo il ciglio dei calanchi. Suggestive “pieghe” di argille policrome. In certi punti la strada è lambita da voragini; l’erosione ed i movimenti franosi la stanno intaccando e sul suo fondo si aprono inghiottitoi.

I calanchi sono per lo più privi di vegetazione, sono coperti da quella erbacea solo i punti meno acclivi. Molto ridotta è quella arborea; in quel terreno instabile riescono a vivere soltanto delle ginestre e qualche tamerice.

A rendere il panorama ancor più spettacolare, ad est, sullo sfondo, la Rupe di San Leo sormontata dalla fortezza ed il suo borgo.

Nel lato opposto della strada il terreno è destinato alla pastorizia; delle vacche al pascolo, dietro di loro, lontano, le case di Novafeltria.

La prima persona che incontriamo, seduta sul ciglio della strada, ha un walkie-talkie in mano; fa parte di una squadra di cacciatori di cinghiali. Ci dice che la battuta non riguarda il sentiero che stiamo percorrendo, avviene laggiù tra i calanchi. Durante l’escursione ne sentiamo gli spari; mentre dal sentiero lo si apprezza, quel paesaggio calanchivo è lo scenario dove si consuma un dramma (venatorio).

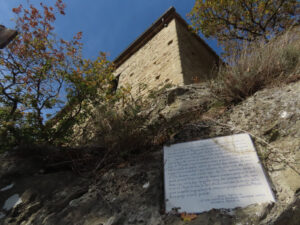

Un moderno cippo sul bordo della stradina a ricordo del paese di Majolo: un importante insediamento a ridosso della rupe, sovrastato da una rocca ritenuta inespugnabile.

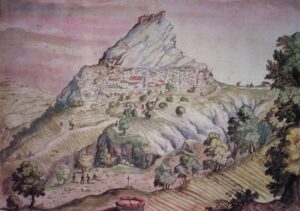

Fino a tutto il XVII secolo le due rupi, di Majolo e di San Leo, in qualche modo si assomigliavano, due “scogli” di roccia su un mare di argilla, entrambe sormontate da una rocca e con un borgo.

Una disastrosa frana pose fine all’esistenza di Majolo nella notte del 29 maggio 1700; a causa di un eccezionale evento piovoso protrattosi per moltissime ore, parte del rilievo franò trascinando giù il paese e gran parte dei suoi abitanti. Così riporta l’epigrafe:

«… lieto soggiorno e fruttifero paese, ora affatto rovinato e sepolto per uno staccamento di terra del monte superiore e rupina della parte inferiore, seguito li 29 maggio in tempo di notte, l’anno […] 1700 […], nel mentre che cadeva dirottissima pioggia, durata per lo spazio di ore quaranta, restando sotto le rovine morti, gran parte degli abitanti».

Raggiunta la rupe, incontriamo l’oratorio di San Rocco, riedificato nel 1748 sui resti delle mura orientali del castello.

Nella mia visita precedente effettuata nel 1995 (quando questa terra era ancora marchigiana) la chiesetta era in rovina; ora è stata restaurata ed il locale annesso è diventato un bivacco; purtroppo questo antico edificio religioso è inerme nei confronti dei vandali: scritte sui muri del bivacco e rotti i vetri sopra il portone della chiesa (i frammenti sono ancora sparsi sul pavimento).

Un’altra epigrafe, una ceramica collocata su una roccia adiacente all’antico oratorio; riporta il testo di Monsignore Giammaria Lancisi Archiatra Pontificio:

«Più che la curiosità ci mosse la compassione e le lacrime quel, che non è più, castello di Majuolo, ora che giace sepolto entro se stesso per la slamatura di quella gran falda del monte, sopra cui esso giaceva (…) poiché a poco a poco raso, e tolto via dal vicino fiume un argine di terra, che serviva di sostruzione [N.d.A., struttura sotterranea a sostegno di un edificio soprastante un terreno in pendenza] e di appoggio a quel monte base di Majuolo, s’incominciarono a vedere prima le fissure ne’ muri, indi la caduta di qualche edificio più vecchio, dopo eziandio [N.d.A., altresì] de’ nuovi.»

Il titolo di Archiatra, medico personale del Papa, fa pensare alla Scienza; in effetti Lancisi fu un eminente medico, anatomista. Il suo lavoro medico è stato fondamentale per l’avanzamento della cardiologia, dell’anatomia e della medicina preventiva; a lui si deve la connessione tra zanzare e malaria, eppure le conclusioni di quell’evento che causò la morte di tantissime persone sono tutt’altro che scientifiche. Lancisi fa propria la diceria che nel borgo, durante il periodo di quaresima, avvenissero i cosiddetti balli angelici, una sorta di rito pagano culminante con orge collettive, interpretando l’evento come una punizione divina:

«E pure (chi lo crederebbe!) quei medesimi, che furon sordi alla parola di Dio, divenner ciechi a tanti segni, che Dio medesimo diede a questa picciola Ninive [N.d.A., antica capitale dell’impero assiro, menzionata nella Bibbia, in particolar modo, nel Libro di Giona, dove risulta essere associata al peccato ed alla depravazione] sicché non seppero scansarsi, prima con la penitenza, e poi con la fuga da quella rovina, che rovesciando sotto sopra in un con i tempj le case, le torri, e tutti i muri, non fa ora più distinguere su quella inuguaglianza di fondo, ove giacque una volta Majuolo, di cui pianger si dee la perdita».

Il sentiero prosegue tra il bosco e le sovrastanti pareti rocciose, utilizzate come palestre per arrampicate. A parte qualche escursionista come noi, la maggior parte dei visitatori è costituita da rocciatori; percorrono il sentiero portando sulle spalle ingombranti materassini di caduta.

Si giunge ad una scala quasi verticale – nel 1995 per aiutare a superare quel salto nella roccia di circa 8 metri, c’era solo una corda.

Il sentiero procede in ripida salita – una lunghissima corda aiuta a percorrerlo. Si comincia ad intravedere ciò che resta della Rocca: un lato delle mura e due torrioni poligonali alle estremità; il resto è franato insieme al borgo nel 1700 provocando, come si è detto, la morte di buona parte degli abitanti.

Giunti alle rovine, un ampio foro ci permette di penetrare nel torrione e salendo una scala raggiungiamo la parte superiore. Da qui si può godere di una vista particolarmente suggestiva sui calanchi e sulla rupe di San Leo e si comprende come era strategica la posizione della rocca; per questo fu motivo di dure lotte tra le signorie dei Montefeltro e dei Malatesta.

Al ritorno, la stradina è spazzata da un vento freddo, con una diversa luce – non c’è più il sole – il terreno dei calanchi appare ancora più sconvolto.

Ai due testi – quello sul cippo e quello di Lancisi, archiatra pontificio -, ne aggiungo un terzo, dello scrittore Fabio Tombari, dedicato a queste terre del Montefeltro, dove insegnò quando era un giovane maestro:

«Terra di Montefeltro: la rabbia dei demoni l’ha sconvolta, la pace dei santi santificata.

I potenti vi hanno elevato castelli, gli umili l’han lavorata. Così pace e guerra s’alternano tra terra e cielo.

Ma come la calma sarebbe piatta senza quella bufera, la potenza sarebbe sterile senza quel lavoro.

Il poeta che di sera contempla quei calanchi, partecipa della tempesta e dello sguardo che l’ha pietrificata, né sa dove cominci il paradiso dove l’inferno.

In lui, nella sua stessa anima; dove s’incontrano.

Così il poeta fissa, sgomento in quel tumulto, l’anima propria. E sente d’esser tutt’uno con la sua terra.»

Sitografia:

La rocca di Maioletto

https://itinerismei.blogspot.com/2013/11/la-rocca-di-maioletto.html

Cronache e memorie della terra diruta di Majolo

https://terradirutadimajoloblog.wordpress.com/2018/05/01/comparazione-tra-due-vedute-di-majolo/

Didascalie foto:

1 – Rupe di Maiolo, 15 novembre 2025

2 – Rupe di Maiolo, 15 novembre 2025

3 – Rupe di San Leo, 15 novembre 2025

4 – Vacche al pascolo, sullo sfondo le case di Novafeltria, 15 novembre 2025

5 – Cippo a ricordo di Majolo

6 – Veduta di Majolo con la rocca e il borgo (F. Mingucci, Majolo, acquerello, 1626, in Stati Dominij, Città Terre e Castelli dei Serenissimi Duchi e Principi Della Rovere, Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Barb Lat. 4434, Roma).

7 – Oratorio di San Rocco

8 – Resti della Rocca di Majolo

9 e 10 – Veduta dalla Rocca di Majolo, 15 novembre 2025

11 – Calanchi di Maiolo, 15 novembre 2025